Автор: Andrew

40 лет высадке человека на луне

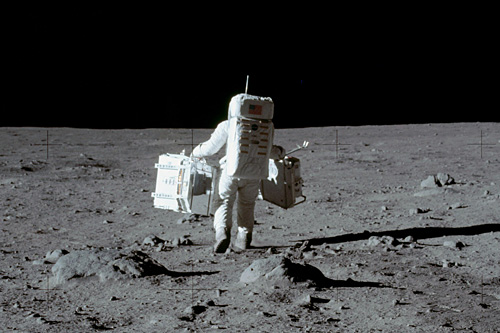

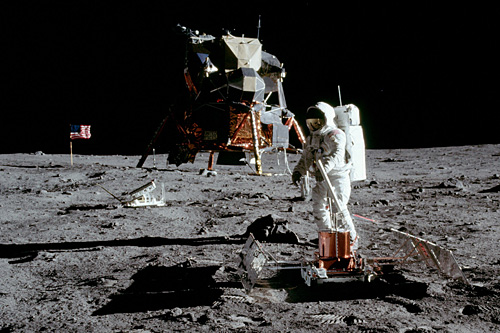

Ровно 40 лет назад американский космический аппарат Apollo 11 прилунился на естественном спутнике Земли и Нейл Амстронг первым их людей ступил на лунную поверхность. Американская лунная программа «Апполон» была одним из самых мощных технических прорывов человечества. Задачу высадки на луне удалось решить практически с нуля всего за восемь лет. Кроме факта самого посещения луны и освоения громадного бюджета, программа принесла множество технических и научных открытий (например открытие тефлона). Несмотря на прошедшие 40 лет, заново отправить людей на луну оказалось задачей не менее простой, и сейчас проработка подобных программ занимает гораздо больше времени, чем раньше (конечно бюджеты несравнимы). Например, разрабатываемая сейчас программа NASA «Созвездие» предпологает высадку на луне в лучшем случае в 2019 году.

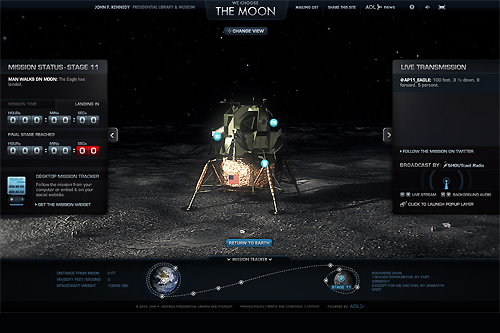

Президентская библиотека-музей Джона Кеннеди открыла сайт, где можно подробно по минутам посмотреть как проходили основные этапы миссии Apollo 11 (включая все аудио переговоры между землёй и космическим кораблём), а так же различные видео и фото материалы. Достаточно увлекательно.

http://www.wechoosethemoon.org/

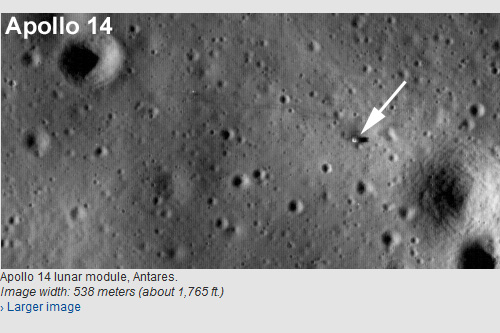

На днях автоматическая межпланетная станция NASA — LRO, обладающая самой совершенной фото аппаратурой отправленной на орбиту луны, смогла сфотографировать все места посадки апполонов. Посадочные ступени лунного модуля остались навечно на поверхности луны, и отлично видны на снимках.

http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/apollosites.html

Ещё одно доказательство для придурков, которые слепо верят, что американцы не высаживались на луне. Так называемый «Лунный заговор». Хотя с таким количеством документации и материалов (не только фото и видео, но например записи переговоров с лунной орбиты, сделанных в том числе и советскими специалистами) — всё и так ясно и понятно.

Ровненько к сороколетию посадки восстановили видеозапись с Apollo 11. Как оказалось, разные куски видео с первой посадки хранилось в разных ведомствах, в разном качестве, т.к. качественная кино съёмка не было приоритетной задачей при первой посадке (с других экспедиций аполлонов видео материалов гораздо больше). К тому же аналоговый видеосигнал передавался через несколько спутников.

http://www.nasa.gov/multimedia/hd/apollo11.html

Все фотографии всех экспедиций программы «Апполон» можно также посмотреть на специально созданном сайте.

Видеотур по МКС

Получасовой подробный и увлекательный видеотур по Международной Космической Станции с комментариями (правда на английском) снятый космонавтом NASA Майклом Барратом.

Фотогалерея починки Хаббла

Симпатичная фотогалерея с последней миссии починки космического телескопа «Хаббл»

http://www.newscientist.com/gallery/dn17230-hubble-repair-mission

«Счастливый» автобус

Детство

В самом раннем босоногом детстве, когда не было ещё компьютеров, приставок всяких — единственное место, где можно было поиграть в «компьютерные игры», был небольшой игровой зал в парке челюскинцев. Да и был там несколько раз всего с папой. Насколько помню, через призму детских воспоминаний, там стояли здоровенные советские автоматы, различные гоночки, подобие тира, и другие игры, всех уже не вспомнишь. Также игровые автоматы иногда ещё стояли в холле некоторых кинотеатров. Вокруг этих автоматов всегда толпились дети, вокруг одного играющего, всегда стояло человек пять наблюдающих.

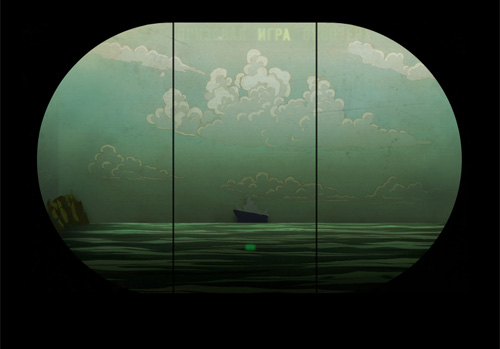

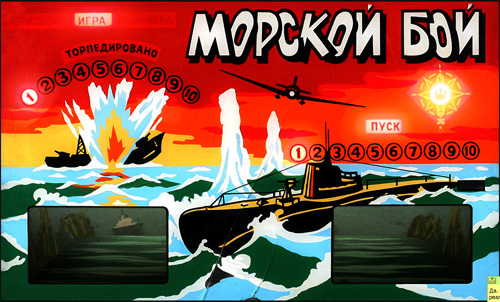

Самой запоминающеся игрой был «морской бой». Нужно было смотреть в импровизированный перископ и стрелять торпедами по проплывающим вдалеке кораблям. Погружение в игру для того времени было просто потрясающим. Торпеда медленно двигалась и нужно было стрелять с большим упреждением, так что попасть было очень и очень непросто. В момент попадания торпеды — всё пространство симулятора гасло и горизонт озарялся яркой вспышкой. Когда я чуть чуть подрос, я прочитал все книги в доме про подводные лодки, настолько романтичным казалось быть капитаном подводной лодки.

По-видимому такие яркие воспоминания не только у меня одного. Небыизвестный Артемий Лебедев создал достаточно примечательный сайт http://15kop.ru/, посвящённый советским игральным автоматам. Пока описано всего несколько автоматов — но крайне подробно, с большим количеством фотографий, описаний, и самое главное (!) игры воссозданы в виде флеш-игр, причём достаточно качественно, с большой точностью. Погружение в детство полное. В тот самый морской бой можно поиграть тут: http://morskoy-boy.15kop.ru/game/.

Оказалось аппарат был почти один-в-один содран с американского игрового аппарата 1969 года Sea Rider: http://marvin3m.com/arcade/searaid.htm, хотя советская версия лучше, с точки зрения визуального оформления.

Кстати, это мне одному кажется, или это действительно так — что игры раньше были сложнее и беспощаднее по сравнению с современными. Современные же, со всеми своими жизнями, сейвами, вариантами прохождения — гораздо более простые. Причём чем дальше, тем всё проще. Например, на приставках все игры гораздо сложней современных, на ZX Spectrum ещё сложней, а эти древние игры на автоматах — вообще полная жесть. Вот попробуйте поиграть в машинки например: http://magistral.15kop.ru/game/.

Под водой

Этот пост продолжение о отдыхе в Египте: https://www.kushnerov.com/2009/04/20/xurgada/

Я упоминал о своих занятиях снорклингом (плавание с трубкой и маской на поверхности) и дайвингом.

Снорклинг — банальное плавание с ластами, маской и трубкой. Можно ещё нацепить жилет и плавать хоть часами. Лежиш себе на животе, дёргаешь иногда ластами, смотришь вниз, дышишь через трубку и наслаждаешься проплывающими рыбками. К настоящим большим кораллам в море ездили специально на экскурсию «морская прогулка», также парочка небольших кораллов была около берега. Говорят, что на втором популярном курорте Египта — Шарм-аль-Шейхе кораллов около берега гораздо больше, и там плавать с маской интересней.

Кстати трогать кораллы не рекомендуется, а вставать на них вообще запрещено. Первая причина — некоторые обитатели кораллов ядовиты, например морские ежи, 15-сантиметровые колючки которых выглядывают из под растений. Вторая причина — туристами заносится песок в поры, что приводит к постепенной гибели кораллов. Как это не грустно, многие большие массивы коралловых рифов в настоящее время гибнут из-за глобального потепления и деятельности человека. Коралловые рифы растут ровненько под водой на глубине 50-80 см, и при должной сноровке, можно аккуратно проплыть над ними. Хотя гораздо интересней плавать вокруг, наслаждаясь видом и рыбками.

Не знаю точно, заплывают ли в красное море акулы, но если иногда заплывают — думаю полдник им обеспечен =)

Дайвинг ещё круче, но чтобы плавать свободно, а не под ручку с инструктором, нужно проходить обучение. Ознакомительное погружение включает два пятнадцатиминутных погружения вместе с инструктором с перерывом на обед. Сама прогулка занимает почти целый день — только около двух часов яхта плывёт до места погружения. Инструктор буквально держит за руку — сам регулирует подачу воздуха и плавучесть, остаётся только дышать и наслаждаться подводным окружающим видом. Инструктор погружается сразу с двумя туристами, но во втором погружении мне повезло — мой партнёр замёрз и сдрейфил, и, к моему удовольствию, я плавал один, причём инструктор чутка придерживал незаметно меня сзади и иногда направлял.

Сначала одевается гидрокостюм, причём у инструкторов и продвинутых любителей со своим оборудованием, которые плавали отдельно — гидрокостюмы закрытые, чтобы не замёрзнуть. Всем остальным выдавали открытые гидрокостюмы. Затем одевается специальный пояс с грузиками, весом килограмм десять, для отрицательной плавучести (вообщем, чтобы тонуть). Наверх одевается компенсатор плавучести — специальный жилет, который надувается воздухом и выполняет такую же роль, как и воздушный пузырь у рыб. Если в жилет накачивается воздух, то объём увеличивается и сила архимеда выталкивает наверх, если с жилета стравливается воздух, то его объём уменьшается и опускаешься вниз.

На спину одеваеться баллон, наверху которого установлен эдакий золотник (редуктор понижающий давление) с четырьмя трубками (вся конструкция называется регулятором). Две из них заканчиваются штуками для дыхания (лёгочные автоматы), одна трубка заканчивается регулятором для управления компенсатором плавучести — две кнопки, накачать или спустить воздух, а на последней находятся манометры давления и глубины (чтобы знать сколько воздуха ещё осталось). Лёгочных аппаратов два — т.к. один из них всегда запасной, если вдруг у кого-то закончится воздух, или проблемы с оборудованием, то всегда можно взять запасной регулятор у соседа.

Всё оборудование (вместе с баллоном) охренительно тяжёлое. В воде из-за выталкивающей силы архимеда практически невесомость и вес не чувствуется, но когда пытаешься с большим трудом вылезти по узенькой лесенке на яхту, понимаешь всю иронию законов физики.

В дайвинге всё делается очень плавно. Как известно — всплытия и погружения должны быть постепенными. Быстрое всплытие может привести к кессонной болезни — появлению пузырьков воздуха в тканях и крови, что может закончиться крайне плачевно. На определённых грубинах, с определённой газовой смесью для дыхания, безопасно можно находиться только определённое время, поэтому у дайверов есть специальные декомпрессионные компьютеры, которые всё это подсчитывают и сигнализируют, когда и как нужно всплывать. Декомпрессионный компьютер напоминает часы и крепиться на руке. Как ни странно, руки под водой практически не нужны, все движения делаются движением ласт. Руки можно скрестить на груди, можно вытянуть вдоль тела, а ещё ими можно показывать сигналы, держать фотоаппарат или тыкать в направлении рыбок. Т.к. говорить под водой никак не получится, все сигналы осуществляются с помощью жестов. Всплываем — большой палец вверх, погружаемся — большой палец вниз, всё хорошо (также может быть вопросом) — знак пальцами окей, движение ладонью по шее — кирдык, заканчивается воздух и т.д.

Для новичков есть несколько сложностей, но мне удалось с ними справиться. Первая проблема — психологическая, некоторым очень сложно погружаться и дышать только в лёгочный автомат. Дышать чуть тяжело, но на глубине гораздо легче (мне помогло, что много плавал с трубкой). Дышать нужно глубоко, при каждом выдохе в воде оказывается миллион маленьких пузырьков, которые демаскирируют всех дайверов поблизости, около каждого с глубины поднимается эдакий столб с пузырьками. Вторая проблема — запотевание и попадание воды в маску. Чтобы маска не потела в неё нужно перед погружением поплевать и хорошенько всё это размазать, а потом смыть =) А для удаления воды из маски на глубине — есть специальный работающий способ. Третья проблема — держать тело горизонтально, сначала это не очень просто.

Подводные красоты, конечно же, хотелось запечатлеть.

К сожалению, у меня пока нет подводного фотоаппарата, или подводного бокса, поэтому был куплен в качестве эксперимента за целых 7 баксов вот такой безымянный китайский чудо-фотоаппарат. Конечно фотоаппарат плёночный и одноразовый, единственная ценность в нём, что он подводный. После использования — фотоаппарат варварски ломается, а плёнка отдаётся в проявку.

Для снорклинга подойдёт любой подводный фотоаппарат, а вот для дайвинга не всякий. Тут ситуация как и с часами, если на часах написано 10 м, это совсем не значит, что их можно безопасно опустить на указанную глубину. Это «давление как на глубине 10 м», например подобное давление достигается при энергичных гребках около поверхности. Для дайвинга нужен специальный бокс, стоят которые совсем не дешёво — для обычного компакт-фотоаппарата, цены на фирменные боксы начинаются от 200-250 $. Есть конечно по типу герметичных пакетиков, недорогие для любой модели, но думаю нормальный человек не стал бы рисковать своим фотоаппаратом.

На качество полученных фотографий я особенно не надеялся, главное было попробовать. В результате половина плёнки оказалась засвеченной, ещё половина размытой, но зато на оставшихся что то видно, и можно точно сказать что я там был =)

Качество полученных фотографий говорит о том, что я был на красном море в годах эдак 70-х прошлого века =), но представление получить можно.

Украинцы удивляют

Что происходит внутри клетки

Все мы знаем, как устроена клетка. Клеточная оболочка, ядро, митохондрии там всякие, РНК, ДНК и т.д. Ну кто забыл, можно почитать (http://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка) на википедии например =) Но одно дело, прочитать и понять, а совсем другое дело увидеть, что творится внутри клетки собственными глазами.

В данном ролике созданном на Гарвардском факультете молекулярной и клеточной биологии за 8 минут показаны некоторые процессы внутри клетки. Ролик просто поражает. Всё чему учат в школах, всё что пишут в многих книгах настолько поверхностно, как объяснять об устройстве современного пассажирского самолёта одним предложением, что у него есть крылья и фюзеляж. Наш собственный организм — созданный природой биологический механизм невероятной сложности, в котором каждый момент происходят миллиарды процессов, и, самое интересное, мы особо об этом и не подозреваем…

UPDATE: Тут подробное описание всех процессов указанных в клипе: http://sciuro.livejournal.com/159052.html

Квест на таможне

Пару дней назад — компания Google за активное участие в одном из проектов, прислала мне небольшой сувенирчик. Сувениром оказался небольшой симпатичный бинокль с логотипом компании. К несчастью для меня, мой сувенир выслали службой быстрой доставки (такой как Fedex, DHL, UPS и другие). В большинстве цивилизованных стран в мире бандероль доставили бы прямо домой, потратив полминуты моего времени на роспись в бланке — но только не в нашей «банановой республике». У нас все мировые службы доставки не имеют лицензию по доставке внутри страны, и все посылки мертвым грузом зависают на складе Белпочты — в аэропорту Минск-2. Получение посылки обернулось увлекательнейшим квестом, по своему напряжению, количестве шагов и сложности не уступающем любой ролевой игре или детективу.

1. Сообщение о том, что пришла посылка приходит в домашний почтовый ящик, причем (вверх маразма) сначала это просто уведомление о том, что пришло сообщение, за самим сообщением нужно ехать в центр города. Этот шаг я сумел пропустить — позвонив в главпочтампт и попросив бросить само сообщение в почтовый ящик на следующий день.

2. Нужно приехать в аэропорт Минск-2, расположенный в 30 км от Минска и найти склад Белпочты, который находиться за аэропортом.

3. Чтобы пустили на территорию, нужно получить пропуск, заплатив за него примерно полдоллара, после прохождения через рамку металлоискателя и выворачивания карманов, оказываешься собственно на территории аэропорта.

4. Найдя склад, нужно найти офис перевозчика и получить документы по этой посылке.

5. С документами я пришел к таможенному инспектору, который чего-то там проверил, и дал для заполнения заявление на досмотр (поиск ручки для заполнения был отдельным подквестом).

6. Инспектор принимает заявление и ставит печать в документах.

7. В специальном кабинете нужно получить пропуск, для того, чтобы пустили в часть здания, где находится склад.

8. Нужно найти кабинет на складе, где тетенька отведет туда, где лежит посылка, посмотрит, что там, и напишет список того, что в ней находится.

9. Инспектор очередной раз проверив документы, отправит к другому инспектору, который, проверив документы, начнет выяснять, что же там за сувенир. Объяснения о маленьком бинокле и надписи на документах о том, что это бесплатный подарок — не действуют, инспектор хочет сам посмотреть, что же там внутри, и что может пошатнуть бюджет нашей страны.

10. Нужно заполнить в коридоре таможенную декларацию.

11. Нужно опять в специальном кабинете получить пропуск на склад.

12. С инспектором идем на склад, где он внимательно рассматривает содержимое и письмо с пожеланиями от Google. «Действительно, подарок!» — улыбается он.

13. Инспектор уходит в другой кабинет, где по названию модели в интернете узнает стоимость сувенира. Такой бинокль, оказывается где-то там стоит 21 доллар.

14. Дождавшись инспектора, я узнаю, что нужно платить пошлину. Цена пошлины — 30 % от суммы содержимого посылки + 5 евро.

Тут я уже твердо решил не отказываться от посылки с сувениром, а идти до конца. У меня появилось твёрдое чувство, что я директор какой-то там громаднейшей корпорации, что недалеко стоит ИЛ-86, вчера прилетевший из штатов, груженный под завязку дорогущим электронным оборудованием (и биноклями в том числе), которые я вяло неспеша растамаживаю, а инспекторы бегают вокруг меня именно по этой причине.

15. Инспектор снова направляет меня в офис перевозчика получить бумагу с суммой таможенных затрат. Бумаги нужно ждать 15 минут, пока её пришлют по факсу.

16. Возращаемся к инспектору, он долго считает сумму пошлины. Сумма пошлины оказывается 27 баксов — что (внимание!) больше суммы подарка.

Каким-то образом оплаченные отправителем затраты влияют на сумму растомаживаемого товара. Разумом я до сих пор не могу понять — каким лесом затраты, за которые уже заплатили в другой стране иностранной компании, имеют отношение к присланной посылке, хотя интуиция подсказывает, это очевидно, сделано с единственной целью — чтобы собственно увеличить облагаемую сумму, и положить побольше денюжек в бюджет. Тут я решил также идти до конца, уже практически наслаждаясь тем невероятно безумным уровнем бюрократии.

17. Нужно выйти с территории аэропорта и идти (или подъехать) в главное здание аэропорта, где в банке оплатить пошлину. Всё бегом, чтобы успеть до обеда.

18. Вернувшись в проходную входа на территорию аэропорта, пять минут убеждаю тётеньку на входе, что только недавно покупал пропуск, и именно меня она видела выходящим с территории.

19. Возвращаемся к инспектору, отдаём бумаги об оплате. Обед! Чтоб его! Инспектор замечает, что за оставшиеся 5 минут ничего он не успеет оформить.

20. Жду пока закончится обед, весело коротаю время в коридоре написанием черновика данного поста в блоге в коммуникаторе.

21. Обед закончился. Испектор минут 20 оформляет все бумажки. Ставлю подпись, что мне отданы бумаги, в количестве пять экземпляров.

22. Иду в третий раз в специальный кабинет, получаем новый пропуск. Тут также нужно заплатить сумму эквивалентную трём баксам «за хранение посылки на складе белпочты». Причём сумма зависит от времени проведённого посылкой на складе.

23. Идём и получаем заветную посылку.

24. Э, нет, ещё не конец. В следующем году нужно обязательно упомянуть о посылке в налоговой декларации. Слава Всевышнему, что мне в следующем году всё равно нужно переться в налоговую.

25. Ура! Квест пройден!

В итоге — 4 часа на таможне (кстати очередей практически не было). Также час с небольшим в дороге. 100 километров пути на автомобиле. 30 баксов любимому государству за бесплатный подарок. Простуда. Взрыв моего мозга. Полдня потраченного времени инспектора на моё невероятно важное таможенное дело.

Занавес.

UPDATE: Вроде бы, все проблемы из-за того, что мне прислали посылку экспресс-почтой (облагается налогом с 10 евро). Обычная же международная почта не облагается налогом с суммой до 120 евро и приходит домой.